2014年9月のアーカイブ |

|

先日ですが、親戚の家に行くついでに(結構遠回りですがw)、三井アウトレットパーク幕張に足を延ばしてみました。

最近はアウトレットパークの中にもアクセスのよいところが増えており、海浜幕張駅を降りたすぐのところにあるこちらの三井アウトレットパークはまさに都市型とも言える典型的な場所。電車でアクセス可能なアウトレットってどうよ? という気がしなくもないですが;、私の家のように車がなくてもアクセスできるというのは結構ありがたいですね。そのかわりと言うべきか、店舗数は約 90 店舗程度。ゆっくり見てまわっても数時間程度で、品揃え的にはまあまあ、という印象。いつも購入しているブランドのところなどは、やはり都内の店舗との競合を恐れてか、品揃えに関してはあまりよいとは言えない感じではありました。それほど品物にこだわらず、とりあえずそこそこ安いものを買ってしまおう、なんていう場合には便利なのかもしれませんね。

二次元の世界では認められているんですよっ。(ぉぃ

というわけで、無事に Lv99 になった比叡さんとジュウコンカッコリ;。課金アイテム \700 ですが、まあこんだけさんざん遊んでいると \700 ぐらいなら普通に貢ごうという気になりますね^^。先行して Lv100 化した金剛さんの方は現在 Lv114。続く子としては赤城さん Lv98がいるのですが、Lv99 まで 14 万ちょいの経験値。さすがに時間かかりますね;。とはいえこうして廃人化が進んでいくのか....(苦笑)

そういえば、この子もゲットしましたよ~^^。

大和狙ってたら出てしまった武蔵さん。レシピは大和率が高いと言われている 6000/5000/7000/2000/20 でやりましたが、たぶん 10~15 回ぐらいで合成成功という感じでしょうか。さすがに時間かかります;。でも大和でなく武蔵というのがちょっと涙目ですが;;。武蔵さんかわいくないよー;。ううっ;。初期装備で連撃とか、ほとんどチート性能としかいいようのない強さではあるんですけどねー;。

というわけで、富士登山レポートの最後はお片付け&メンテナンス編。きちんと片づけるところまでが富士登山ですよ~;。

実は 14 年前のときは、帰宅したあと靴のメンテナンスを怠り、そのまま捨てるハメに陥ったのですが;、さすがに今回のようにかなりコストをかけていると、きちんとメンテナンスしようという気になります;。大半はそのまま洗えばよいのですが、ちょっと注意が必要なのが、リュック、靴、レインウェアの 3 つです。それぞれお店にメンテナンス方法を聞いて回ったりして対応しました。

[リュック]

リュックについては基本的に洗ってはいけないとのこと。洗うとコーティングが取れてしまうためだそうで、基本的には乾燥させたうえで、砂やほこりを払い落すだけだそうです。

[靴]

こちらも通常はよく乾かして、泥や砂を落とすだけなのですが、今回は下山道で完全にずぶ濡れになってしまったこともあり、やむなく丸洗いすることに。中性洗剤で洗ってからよく乾かして、あとは撥水スプレーをかけて処理する流れ。撥水スプレーは利用する直前に使うそうなので、とりあえずは乾かした状態で放置、ですね。

[レインウェア]

一番厄介なのがレインウェア。撥水加工がされているレインウェアは、基本的に通常の洗剤で洗ってはダメらしい;。洗剤に含まれるシリコンが、汗を通すために用意されている小さな穴を塞いでしまうからだそうで、レインウェアなどにはそれ専用のノンシリコンの洗剤を使うのがよいそうです。業界的にデファクトスタンダードなのが、こちらのニクワックスという商品。

ニクワックスにはいくつかの種類がありますが、利用するのは ① テックウォッシュと、② ダイレクト WASH-IN の 2 種類。①が洗剤で、②が撥水剤。この二つをシャンプーとリンスのように使っていきます。最初は手洗いでやったのですが、とんでもなく大変なので、実際には洗濯機を使ってしまうことを推奨。以下のようにして使います。

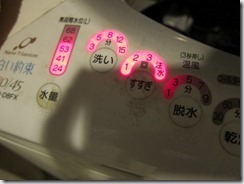

まず最初に、レインウェア上下や手袋、スパッツなど、撥水加工の服を片っ端から洗濯機に入れます。この際、レインウェアなどのジッパーはすべて閉じます。(レインウェアのポケットの中に水が溜まることを防ぐため) 重さをはかり、水のリットル数を確認したら、対応する量の① NIKWAX テックウォッシュを投入。そして洗濯機を手作りコースに設定し、以下のように設定します。

- 洗い → 極力長時間を設定

- 洗い時間を長くするのは、しっかり洗ってゴミを落とすため。レインウェアはほこりやゴミが付着すると、撥水性能を落とすため、きっちりとこれらを洗う必要があります。

- すすぎ → 最大回数、注水あり

- すすぎ回数を最大かつ注水にするのは、洗剤を完全に落とすため。洗剤が生地に残っていると、この後の撥水加工に悪影響を及ぼします。すすぎには注水すすぎとためすすぎの 2 タイプがありますが、よりすすぎ能力が高いのは注水すすぎなので、こちらを選択。

- 脱水 → しない

- 最後に非常に重要なのが、脱水をしないこと。これは二つ理由があり、1) 撥水加工されているレインウェアなどの脱水はそもそもうまくできないこと(水が遠心力で抜けていかないため)、2) 溜まっている水をそのまま使ってこの後に撥水加工をするため、です。

実際にやってみるとこんな感じです。

初回の洗濯中はびっくりするほど汚れが出ます。どんだけほこりかぶってたんだろうか;;。しかしきちんと洗濯してすすぎをすると、以下のように水が透明になっているはずです。

通常はこの状態でレインウェアを取り出して干すだけで十分に撥水性能が戻るそうですが、撥水性能が落ちてきたらさらにここで撥水処理を行います。水槽に溜まっている水に、指定量の② NIKWAX ダイレクト WASH-IN を直接加えた上で、手作りコースで以下を指定してスタート。

- 洗い → 極力長時間を設定

- しっかりと撥水剤を生地に行き渡らせるため、よく撹拌します。(※ 撥水剤は通常の洗剤口から投入する必要はなく、溜まった水に直接加えれば OK)

- すすぎ → 1 回、注水なし

- 撥水剤についてはそれほど思いっきりすすぐ必要もないので、1 回程度で OK。

- 脱水 → 1 分(最短時間)

- 先に書いたように、レインウェアの脱水は非常に危険なのですが、一方で軽く脱水しないと面倒なのも確かなので、1 分間だけ軽く脱水するとよいと思います。なるべく洗濯機の近くにいた方がよいでしょう;。

具体的には下図のような感じ。すでに水が溜まっている状態なので、追加で注水されることはなく、そのまま撹拌が始まります。これでレインウェアにまんべんなく撥水剤を行き渡らせます。その後、一回軽くすすぎ、そして 1 分間だけ軽く脱水。

で、終わったらあとは乾燥。加熱すると撥水剤の分子の向きが揃って撥水性能が向上するそうなので、浴室乾燥機があればそれを使うのがオススメです。

さらに完全を期すためには、当て布をしながら低温アイロンをかけるとよいとのこと。私はそこまでは面倒なのでしてないですが;、浴乾するだけでも撥水性能は完全に復活しているように思います。難点は、この NIKWAK が結構高いということ。クリーニングに出すよりは安いですが、それでもかなりのお値段。少しでも安くするためには、1 リットルタイプのものを amazon で手配するとよいと思います。(どちらも結構な量を使うので、350ml ではなく 1l タイプのものを買った方がよいと思います。)

というわけで、だらだらと書き連ねた富士登山レポートもこれでおしまい。準備から後片付けまで含めるとかなり大変ではありましたが、それでも日本一の山に夫婦二人で登ってこられたというのは非常によい思い出になりました。天候に恵まれなかったのは残念ですが、それでも落伍せずに山頂まで登頂できたのは、本当に心に残りますね。皆様もぜひ、機会をみつけて富士登山に挑戦してみてください。体力がなくても登れる山ですので^^。

というわけで、続くレポートは装備編。ちょっと長めエントリですが、自分的メモということで^^。

[全体論]

まず最初に言わせてください。

そんな装備で大丈夫か?;;;

いやホントにそうとしか言いようのない装備の人がかなりいるんですが;;;。

特にひどかったのが外国人の方々。超軽装な服に加え、どう見ても 100 円ショップで購入したとしか思えない透明レインコート、そしてスカート、極めつけは傘。ガイドブックの地図を片手に登っていく有様は、どう見てもハイキング;。日本人と違って体力はあるのでしょうが、それにしたってこれは危険すぎる;。いやはや、あれで事故って起きてないんですかねぇ?;

とまあそれはともかく、今回は割ときっちりコストをかけて準備したのですが、ありあわせの品物でなんとかした 15 年前の装備だったら天候不順もあって多分登れなかったと思います。装備全体としてもかなり軽量化されており、さすがに時代の変化を感じます。

[お買い物リスト&必要経費]

今回のお買い物リストは以下の通り。往復交通費や必要諸経費を入れると、だいたい 10 万円/人と、かなりのコストがかかります。我々は最近ハイキングとかするようになってきたので、この機会にきちんと揃えようという話もあり、全部買いそろえてしまいましたが、多くは装備品なので、レンタルしてしまえば半額以下で済むはず。金額を見るとビビりますが;、きちんとした装備品をそろえるとホントに登山がラクです。(カッコつきのものはありあわせで済ませたものです。)

| カテゴリ | 品物 | 買ったもの | 概算価格 | 購入場所 | 備考 | 重要度 |

| 着るもの | シューズ | キャラバン | \13,000 | エルブレス | ◎ | |

| 靴下 | ノーブランド | \3,000 | エルブレス | ○ | ||

| 登山用ズボン | コロンビア | \8,000 | エルブレス | ○ | ||

| スパッツ | モンベル | \4,000 | モンベル(Web) | ロングタイプ | ○ | |

| レインウェア | エルブレス | \7,000 | エルブレス | 上下セット、靴と同時購入で \20,000 のもの | ◎ | |

| ダウンジャケット | ユニクロ | (\5,000) | ユニクロ | ウルトラライトダウン | ◎ | |

| ユニクロ | \4,000 | ユニクロ | 袖なしウルトラライトダウン | ◎ | ||

| フリース | モンベル | \4,000 | モンベル(Web) | ○ | ||

| Y シャツ | サウスフィールド | \2,000 | 神保町 | 化繊タイプ、特価品 | ◎ | |

| T シャツ | ノースフェイス | \2,000 | 神保町 | 化繊タイプ、特価品 | ◎ | |

| 下着一式 | - | - | - | 雨に濡れたときのための予備 | ◎ | |

| 周辺 | 膝サポータ | ザムスト | \8,000 | エルブレス | EK-3 | ○ |

| 帽子(キャップ) | ユニクロ | \500 | ユニクロ | 特価品 | ||

| 帽子(毛糸) | ノーブランド | (\3,000) | 神保町 | ○ | ||

| ゴーグル | ノーブランド | \2,000 | amazon | スキーゴーグル | ◎ | |

| フェイスマスク | ノーブランド | \100 | 神保町 | 特価品 | ◎ | |

| 防塵マスク | - | \100 | 薬局 | ◎ | ||

| 軍手 | - | \100 | 100 円ショップ | スマホ対応 | ◎ | |

| 手袋 | ノーブランド | (\3,000) | 神保町 | 特価品 | ◎ | |

| タオル | Dry Lite | \1,500 | エルブレス | マイクロファイバー繊維 | ○ | |

| ヘッドライト | ジェントス | \1,000 | amazon | GTR-931H | ◎ | |

| リュック | リュック | ドイター | \16,000 | エルブレス | フォーチュラ 32 | ◎ |

| その他 | 充電バッテリ | Ankor | \3,500 | amazon | ||

| 携帯電話 | - | - | - | |||

| ビニール袋 | - | - | - | ゴミ袋兼用 | ◎ | |

| ウェットティッシュ | - | - | - | ◎ | ||

| トイレットペーパ | - | - | - | ○ | ||

| 水筒ホルダー | (不明) | \1,500 | エルブレス | |||

| 500ml 水 | 南アルプス | \100 | スーパー | ◎ | ||

| 携帯食 | - | \200 | コンビニ | 塩レモン飴など | ||

| サバイバルシート | ノーブランド | \500 | amazon | |||

| 地図 | - | - | - | ネットのものを印刷 | ○ | |

| 笛 | - | - | - | |||

| 絆創膏 | - | - | - | |||

| 日焼け止め | - | - | - |

諸経費としては以下の通り。交通費込みで \19,000 ぐらいでしょうか。

- 山小屋 \8,500

- 食事代 \2,500

- 水代 \500

- 保全協力金 \1,000

- 往復交通費 \6,500 ぐらい

[装備品のチョイスについて]

支出の中で大きいのは、リュック、靴、ウェアの 3 つ。この三つはうかつにケチると本当に大変なことになるので;、ぜひうまく探して購入してください。装備品類の購入のポイントは以下の通りです。

- シューズ & 靴下

- 値段の高い/安いよりも、自分の足に合うか合わないかが重要です。実際にいろいろ履いてみましたが、結局自分たちの足に合ったのは一番安い靴でした。自分たちはわりと足の幅が広いのですが、キャラバンのは比較的幅広に作られているらしく、そういう意味でもうまくいきました。

- 靴下は同じお店で購入しちゃったので少し高くつきました。厚手の靴下をネットで購入した方が安く上がりそうです。

- 登山用ズボン(トレッキングパンツ)

- 在庫処分で値下がりしていたので、最近流行のコンバーチブルパンツ(ひざ下を取り外せるタイプのもの)を購入。さすがに動きやすくて便利です。割と寒いかと思ってタイツも持っていっておいたのですが、上からレインウェアのズボンを重ね着したら山頂でも特に寒いということはなかったです。

- スパッツ(ゲイター)

- 須走ルートで砂走りをしたかったので購入したのですが、これ、あまり安い品物がないのが難点。富士山以外ではまず使うことがないと思われるので安物で済ませたかったのですが、まあ仕方ないですね;。結局、モンベルのネット通販で比較的安いものを購入しました。吉田口に降りるのであれば、(あった方が安心ですが)なくてもまあなんとかなります。下山道でしか必要ないので、山頂でつければ OK。付け方にコツがあるので、一度、出発前に練習しておくとよいと思います。

- レインウェア(上下)

- 今回、きちんとしたレインウェアを購入して富士山に臨みましたが、これは非常に便利。風を通さないのでウィンドブレーカーとしても単体利用できますし、きちんとした素材で作られているのでレインコートやポンチョのように中が蒸れてびしょびしょになってしまうこともなかったです。

- エルブレスのプライベートブランド商品でかなり安いため(靴とセットで \20,000、ウェア単体だと \7,000 相当)、ぶっちゃけ品質が心配だったのですが、実際には全く問題なし。これは良い買い物でした。

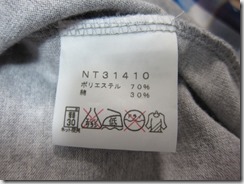

- インナー(ダウンジャケット、フリース、Y シャツ/T シャツ)

- 富士山では、内側から以下のように 5 重に着て、道中で適宜脱ぎ着して細かく温度調整する、というのが王道になっている様子です。今回はこのマニュアル通りに着てみましたが、確かにびっくりするほどラクかつ便利でした。

- T シャツ(化繊タイプ)

- Y シャツ(化繊タイプ)

- フリース

- ダウンジャケット

- レインウェア

- これらの重ね着の際のポイントは、きちんと汗を通すようにすること。富士山の山頂付近では汗で体が濡れると低体温症になりかねないので、きちんと汗が逃がせるかどうかは非常に大きなポイントになります。特に重要なのは T シャツで、綿(コットン)100% タイプのものは NG。ポリ 70% 程度の T シャツであることが必要です。

- スポーツウェアメーカーの T シャツはこの点大丈夫なのですが、問題はまともに買うと高いこと。ネットで買うか、あるいは神保町の外れに行くと、こうしたスポーツウェアをたたき売りしているお店があるので、そういったところで購入してしまうとよいと思います。自分たちは直前に購入したのですが、非常に着心地がよかったです。

- フリースについてはありあわせのものでもよいかも。私は自宅にあったものだと重ね着がしにくいこともあり、モンベルの通販で購入しました。薄手で使いやすいのがメリットです。ちなみにユニクロのでも大丈夫そうですが、夏場だとそもそも購入できないのが難点ですね;。

- ダウンジャケットもまともに購入するとかなり高くつくところ。こちらは普段使っていたユニクロのウルトラライトダウンを使いました。正直、ユニクロのは性能的には今ひとつですが、最近、袖なしタイプのウルトラライトダウンも発売されたので、それと重ねればかなり細かい調整が可能でした。

- リュック

- 私はドイターのフォーチュラ 32 (\16,200)を、嫁はグレゴリーの J38 (\21,600)をチョイス。選定ポイントとしては、① 肩ではなく腰で持つタイプ、② 背中に隙間ができて蒸れない、③ 出し入れがしやすい、といったところ。

- いくつか背負い比べてみたところ、使い勝手としてはグレゴリーやオスプレイが良かったのですが、バンドがどうしても鎖骨に当たってしまうため、私はフォーチュラをチョイス。この辺、身体との馴染みもあるのでやはり店頭で実物を背負ってみた方がよいと思います。値段だけ見ると、ネットで購入してしまうのがよいのですが;。

- なお、どちらのリュックもリュックに形がついているため、見た目ほどには中身が入りません。なのでジップロックなどを利用した空気抜きパッキングがとにかく重要。また、下の方に重たいものを入れないと重心が上に偏り、非常に背負いにくくなります。この辺は実際に買ってみていろいろパッキングをテストしてみる必要がありました。

- どちらのリュックにもレインカバーが標準搭載されているのは便利。小雨が降りだしたら or 雨が降りそうなら速攻でレインカバーを装着してました。今のリュックはよくできてるなぁ、と;。

- 細かい点ですが、ドイターフォーチュラ 32 の難点として、ウェストバックが右側にしかついていません。携帯食などはウェストバックに入れておきたいだけに、なぜ片側にしかついていないのかは疑問に思いました。なにか理由あるのかしらん……?

- 膝サポーター

- 私は高尾山から降りてくるだけでも膝を痛める人間なので;、今回は膝サポーターを導入。1 個 \4,000、両足のために 2 個で \8,000 とお値段はかなり張るのですが、これが驚くほど効きました。当日は膝を痛めることもなく下山、翌日以降にも膝の痛みが出ることはなかったです。半面、嫁の方は下山中に膝を痛めてしまい、降りてくるのに一苦労。多少でも不安がある方にはかなりおすすめな一品だと思いました。

- この手のサポーターにはタイツのような履くタイプのものと、上の写真のようにその部位に外から巻きつけるタイプのものとがあり、さらに締め付けの強さやサポートの度合い、サイズなどでいろいろな種類があります。エルブレスの店頭に行くと試着品があるので、一通り試してみるとよいと思います。感覚的には、タイツタイプのものよりも巻き付けタイプの方ががっちりとサポートしてくれるような安心感があり、こちらをチョイス。自分的には良い選択でした。これからの山登りでも利用します^^。

- 私の場合、使うのは下山道のみで OK でした。登りでは特に膝を痛めることもないんじゃないかと思います。

- 帽子

- 普通のスポーツウェア用品店で買うと結構高いので、ユニクロなどのちょろいところで買ってしまった方がよいかも。野球帽タイプのものと、毛糸タイプのものを持っていきました。野球帽タイプは 5~7 合目あたり、毛糸タイプは 8~10 合目あたりで利用。風が強いと野球帽タイプは役に立たないので、毛糸タイプのものも持っていくのがおすすめです。

- ゴーグル

- どこのサイトでもあまり取り上げられていないのですが、個人的にはかなり必須アイテムなのではないかと思います;。なにしろ富士山で雨や風が吹くと、とてもじゃないけど目を開けていられなくなるのですが、ゴーグルがあるとその心配は一切なし。難点はただひとつ、見栄えがわるいことだけではないかと……;;。

- スキーやってる人なら、スキー用のゴーグルで OK。そうでなければ amazon でスキー用の安いゴーグルを購入するとよいと思います。曇り防止タイプがおすすめです。メガネかけてる人は、メガネが入るタイプのものを。

- フェイスマスク

- 防寒および防砂のための必須アイテム……なのですが、これも普通に買うと高すぎるので安いものを探すとよいかも。私の場合は神保町の外れの方にある叩き売り屋さんの 2F で、箱に詰められて二束三文で売られているスキーウェア用品の中から発掘して購入しました。1 個 100 円;;。ない場合には、タオルを顔に巻いて代用する手もありますね。

- 軍手・手袋

- 軍手は 100 円ショップで簡単なものを購入。手袋は、旅行にいったときに購入したスキー用手袋を転用して利用しました。

- 失敗したのは、手袋がかなり古くなっており、まるで撥水しなかったという点。事前にきちんと洗濯して撥水加工しておけばよかったです;。特に雨が降ると、手袋までぐっしょりになってしまうのですが、山頂近くだと手袋を脱いだり付けたりするだけで一苦労。写真撮ったり水を飲んだりするのに手袋をいちいち着脱していると、それだけで体力を奪われます。手袋の防水対策は予想以上に重要なので、ご注意のほど;。

- タオル

- 直前の前日になって購入した、速乾タオル。DryLite という商品なのですが、実はこれが非常に便利。そもそもサイズに比して圧倒的に小型・軽量なことに加え、紐がついているので首に巻き付けたりすることも簡単にできる。普通のタオルだとかさばる&重たいですが、こちらのタオルは S サイズ(40x80cm)でも十二分に利用でき、オススメ度が高いです。旅行用のバスタオルに大きなものを一本持っていてもいいかも? 今のハイテク素材はすごいですねぇ。

- ヘッドライト

- amazon で地味に富士山登山者ご用達になっている激安ヘッドライト、ジェントスリゲルヘッドライト GTR-931H。\916 というリーズナブルな価格でありながら、明るさも十分、非常に軽くて便利。明るいモードだと 8 時間、やや暗いモードだと 24 時間だそうで、単三乾電池一本というのもよいですね。

- とはいえ、実際の夜間登山は本当に真っ暗なので、手元にもうひとつ、小型の手持ちの LED ライトがあると便利だと思います。ヘッドライトの難点は、首をそちらの方に向けないと道を照らすことができないことで、実際にはこれが結構おっくうなためです。

- 水筒ホルダー

- 神保町をふらふらと歩いている最中に見つけた便利グッズ。伸縮性の布でできており、引き延ばすと 500ml のペットボトルがすっぽり入るというスグレモノです。お値段は \1,500 程度とかなり高め、しかも柄が今一つ気に入らなかったのですが;、まあ便利さにはかなわないよね、ということで購入。実際、リュックのサイドポケットよりは便利でした。

- サバイバルシート

- これもまともに購入すると 1 個 500~600 円ぐらいしますが、amazon で購入すれば 5 個で 1,000 円程度。こんなもんで十分かなと思います。一点注意すべきところとしては、経年変化するらしい(5 年ぐらい経つとボロボロになってうまく使えなくなる)ので、適宜買い換えが必要なこと、でしょうか。

- ゴミ袋

- 山の中で出たゴミはすべて持ち帰るのが原則なのでゴミ袋は必須ですが、自分たちはコンビニ袋に入れた後、リュックのサイドポケットに入れてました。それにしてもひどいと思ったのは、富士吉田の 5 合目では、自分のお店で出るゴミも引き取ってくれないこと;。ゴミ箱を出しておけないのはわかるのですが、せめて食べ終わったゴミぐらいは引き取ってほしいものでした;。

- 日焼け止めクリーム

- 今回は雨が降っていたので日焼け止めしないだろう、と油断していたのですが、帰ってきたところ嫁は普通に日焼けしていてびっくり。やはり山頂の方だと、多少天候が悪くても日焼け止めはきちんとした方がよさそうな気配です。

- 電子機器

- 私は携帯電話とバッテリを持っていったのですが、嫁は何を血迷ったのか、8 インチタブレットを持っていくという荒業に;;。ほとんど使わないだろうにそんなに荷物を重くしてどうする;、といいたくなるところですが、8 インチタブレットはともかくとしても、何かしらの情報デバイスは必須です。特に天候が怪しい場合には、天気予報を現地できっちり確認しながら動く必要があり、そんなときにスマホが使えるかどうかは大違いです。

- ただし、① 雨に濡れないようにする、② 結露しないようにする、の 2 点にはご注意のほど。特に結露は思った以上に簡単に発生する(寒い屋外から温かい山小屋などに入ったときに発生する)ので注意が必要です。

なお、これらの装備品のうち、特に靴やリュック、レインウェアなどの類については、一度、本番前に軽く使ってみることをおすすめします。自分たちは本番登山の前の週に鎌倉に遊びに行き、ここで装備品の実地訓練をしました。……いやまさか雨に降られるとは思ってなかったんですが;、このときの経験は翌週の富士登山の本番に非常に役立ちました。

また、雨だと道中での着替えがしにくいこと、また基本的に山小屋に入って着替えさせてもらうことはできないため、宿を出るタイミングで完全装備にするのが原則だということにも注意が必要です。ここは 14 年前とはずいぶん違っており、山小屋も結構世知辛くなったなぁ;、と。まあ、こればっかりは登山客が増えているので仕方ないんですけどね;。

さらに上記に関連して、着替えやすいように荷詰めしておくことや、パッギングの際に小分けにして防水対策しておくのも重要です。基本的にはビニール袋+ジップロックで空気抜きするのがよいかと。かさもかなり減らせますし、雨対策にもなります。(※ 下山時に結露したりする危険性があるので、電子部品系については注意が必要です。)

[購入しなかったもの・持っていかなかったもの]

というわけでここまで購入した商品・持っていったものをひととおり説明してきたのですが、逆に購入しなかったり、持っていなかったもの、忘れたもの;、についてもまとめてみます。

- ストック・金剛杖

- 下山道では足や膝への負担軽減のためストックがあると便利ですが、いかんせん装備品が重たくなるのと使い方にスキルが必要っぽいこともあってパス。いやまあ、お値段的にも結構張るからというのもあったんですけどね;。

- 酸素缶

- 前回の経験上、ほとんど効果がないのでこちらもパス。最悪どうにもならなければ現地で購入してしまう手もありますが、実際には酸素缶を 5~10 本ぐらい吸わないと効果が出ないらしいので、現実的には気休め程度なのかもですね;。同様に食べる酸素もスルーです。

- 布ガムテープ

- リュックなどの応急処置に利用するのですが、今回は持っていきませんでした。……適度な量の布ガムテープがなかったからですが;、これは持っていった方が安心だったかも。

- ホカロン

- 山頂でご来光を待つ、といった理由がない限りは、特に不要なのではないかと。そもそも山の上の方でリュックから荷物を取り出して何かをすること自体非常にハードルが高いですし、寒さは基本的には装備品で凌ぐのが原則かなと思います。

- 万歩計(WiiU フィットメーター)

- 今回、持っていかなくて激しく後悔した一品。直前に電池交換までしていたにもかかわらず、当日、完全に忘れてしまって悲しいことに;。皆さんは忘れないようにしてください;。

- 薄手の速乾性靴下

- 嫁いわく、トレッキングシューズを履くにあたって靴下の二重履きをするのが有効なんじゃないかとの話。今回はそのまま厚手の靴下を履いてましたが、二重履きという手はあるかも、ということで備忘録。

- フックで止めたタオル

- これはタオルに限った話ではないのですが、ビデオにしろカメラにしろ水にしろ、首からかけるなどしてリュックの外に出しておく & 身体の手前側でいつでもいじれる場所に置いておく、というのは非常に有効だと思います。

- 首からかけるのは結構大変なので、リュックにフックで止められるとよいのですが、この辺までは頭が回ってませんでした。次回以降はこの辺も改善してみたいところ。

[購入方法]

先に書いたとおり、今回はきちんと装備品を揃えようと思ったわけですが、現地費用まで含めて 10 万円/人というのはやはり結構なコストです;。お店を回ってみてわかったことですが、登山用品は価格統制が取れており、普通に買うと莫大なコストがかかります。また前述したように、細々とした品物もかなり購入する必要があり、これらを積み上げると結構なコストになります。

こうしたことを踏まえると、オフシーズンに買うとか、少しでも早目に買うとか、ネットやアウトレットを活用するとか、そういった工夫をするのがかなり大事で、それによってかなりの差が出てくると思います。もし富士山に行こうとされるのであれば、まったりと時間をかけて早目から準備する、あるいは近場でトレッキングなどをしながら少しずつ買い揃えていくのがよいと思います。

なお、いろいろ購入した感想から言うと、よほどヘンなものでない限りは、安いものをチョイスしたからといって富士山程度では大差ないんじゃないかという気がします。例えば登山用品ではゴアテックス素材が有名ですが、ゴアテックス素材じゃなければアウトかというと全くそんなことはない。むしろ身体にフィットしているかどうかの方が圧倒的に問題じゃないかと思います。

登山用品店はいろいろなところにありますが、都心部だと新宿か神保町を回るのがおすすめ。以下のようなお店があります。(素人目線で恐縮ですが;)

- エルブレス

- ビクトリア系列のアウトドア専門店。品揃えが圧倒的によく、たいていのメーカーのものがある(ノースフェイス、キャラバン、コロンビア、ミズノなど)ので、まずここに行って主要なアイテムを見てしまうのが早いです。お店の人も初心者相手ということを踏まえてしっかりと説明してくれます。ただしお値段は全般して高めです。

- 石井スポーツ、好日山荘

- エルブレスに次いで品揃えがよいという印象。この辺も専門店なのでいろいろ教えてもらえるというメリットあり。

- モンベル

- 自社製の登山用品を展開しているお店。以前はいろんなお店に卸していたらしいのですが、現在は直営店での購入が基本になっている様子。全体的に安くて使い勝手のよい商品が多いのですが、ネット通販だとさらに安いので、最終的にはそちらからアウトレット品を購入する方がオススメです。

また、決まりものは amazon のネット通販やユニクロなどを併用するのがオススメ。安いものを探したい場合には、神保町を回ってみるのも一手です。神保町駅から靖国通りに沿って小川町駅の方に歩いていくと、大通りに面していくつかのディスカウントショップがあります。そういうところを探し回ってみると安く購入できるのではないかと思います。

というわけで登山~下山までのレポートは以上なわけですが、ここからは事前計画やら装備やらについての自分メモをあれこれと^^。

[天気予報]

今回の登山で一番苦しんだのがこれ。富士登山は梅雨明け直後の 7 月下旬を狙うと天候が安定しやすいのですが、そもそも富士山登山を決意したのが 8 月上旬だったので;、狙うポイントが 8 月末のほぼ一点のみ。しかし天気が悪いとまるで登れない山なので、天気がよさそうな日をどう狙うかがまず最初の問題になりました。自分たちの場合は、年休を月曜日・火曜日の 2 日間取って、土曜日~火曜日の 4 日間をキープ。その上で、タイミングをはかりました……が、これもまあそう単純ではないのですよ;。

今回、富士山の天気でもっとも利用したのがこちらのサイトなのですが、実際にずーっと見てると天候がころころと変わっていくのでまるで参考にならない;。登山指数で A~C が出ているのですが、数時間のうちにまるでコンディションが変わっていることも多々あり、せいぜい向こう半日ぐらいのデータしかアテにならないというのが実態;。よく富士山では、麓と山の中では天気が違うと言うのですが(&確かにそれはその通りなんですが)、行くか行かないかを判断する上では、まず全体的に天気がよさそうかどうかを判断することの方が重要そうでした。(例えば台風が来てるとか、そもそも富士山周辺が全体的に雨だとか)

実際、山の中での天気はころころ変わりますし、山の人が言う話も当たらないというのは今回よくわかりました;。おおざっぱな状況だけ把握して、現地で天に祈るのが最も現実的かなと思います。ちなみに前回~今回の経験からすると、風速 10m ぐらいまでなら余裕ですが、風速 20m 近い風が吹いていたりすると本当に飛ばされかねないので危険。また雨が降ると一気につらくなるので、ラクして登りたければとにかく天候に恵まれることを祈るのがよいと思います。(装備品をきちんと準備するのが大前提、ですが)

なお、スケジュールを組む際は極力土日を避けた方がよいと思います。ここ数年は登山客の増加のために土曜日の山小屋の予約が取れなくなっている様子で、混雑もひどいのだとか。天候を見ながら直前に予約する、といったことも難しくなるので、日曜~月曜日など、少しずらしたスケジュールを中心に狙うとよいのではないかと思います。

[ルート選択]

こちらも今回本当によくわかりましたが、東京在住の初心者はとにかく吉田口一択です。都心からのアクセスの容易性、登山者の多さ、山小屋の多さ、ルートの整備状況、どれを取っても他のルートとは比較にならないのではないかと。何かあった場合でもどうにでもなるのはこのルートしかない、と思います。中でも都心からのアクセス容易性というのは割と重要で、今回、新宿 8:40 → 富士吉田口 11:15 のバスで移動して 12:00 に登山開始したのですが、早目に登山開始できると山小屋に早く入れるのでとにかくその後がラクになります。自分たちのように、体力に自信がないのならなおのこと、ですね;。

逆に、下山道は須走ルートをチョイスするのもアリかと。須走ルートから東京に戻る際は、路線バスで御殿場まで出て、そこからロマンスカーを使う形になりますが、東京まで 3~4 時間程度で戻れます。下山道自体、非常に景色に富むので楽しいですし、値段的にも 1000 円ぐらいしか変わらないので、こちらの方がオススメかもしれません。……いや、嫁は思いっきりこのルートでダウンしてましたけれども;。

[山小屋選択]

初心者であれば、初日はお昼頃から登って 8 合目の宿に宿泊、その後、夜明け前に登山を開始して登頂し、夕方に降りてくるという一泊二日パターンが鉄板。問題は 8 合目のどこに宿を取るかですが、前回・今回の経験を総合すると、白雲荘より上の山小屋。理由はいくつかあります。

- 初日と二日目の登山距離の調整。8 合目の太子館がほぼ中央にあたるが、二日目の距離が短ければ短いほどラク。

- 初日の登山量。13:00 過ぎに 5 合目を出たとしても、白雲荘には 18:00 頃には到着できる。ここより下だとかなり体力を余らせることになってしまう。

- 岩場。白雲荘あたりまで岩場が続くため、明るいうちにここまで登ってしまった方がよい。真っ暗闇の中で岩場を登るのは相当につらいです。

後から知った話ですが、本八合目の山小屋(富士山ホテルやトモエ館)の場合だと、荷物を預けて山頂に向かうことも可能なのだとか。吉田ルートは登山道と下山道が別なのですが、本八合目では登山道と下山道が合流するため、帰り際に荷物を回収することが可能らしいのですね。実際には初日に本八合目まで登ってくるのは相当につらいと思うので、白雲荘あたりで手を打つのがよいように思うのですが、そういう技もあるのかと思ってしまったり。

[ツアーの理由有無]

二回登ってみて改めて思いましたが、やはり体力に自信がなければないほど、ツアーではなく単独登山の方が登りやすいと思います。ペース配分にしろ宿を出る時間にせよ、とにかく時間に縛られずに動けるというメリットは非常に大きく、実際、自分たちがツアーに参加していたら、間違いなく周りの参加者の方々にご迷惑をおかけしていただろうと思います(& おそらく登頂できていない;)。しかし単独登山はそれなりに危険なわけで、特に注意すべきポイントは、

- 富士吉田ルートを使い、まわりに人がいる時間帯に登る。

- とにかく無理をしない。意識的にゆっくり動き、推定所要時間の 1.5~2 倍ぐらいの時間を見て動く。

- 山頂でのご来光はあきらめる。一泊二日プラン、かつ宿を出るのは 3~4 時頃にし、夜間登山を避ける。

の 3 つ。また、高山病を避ける上で、牛歩戦術でゆっくり登っていくことは重要なのですが、無意識に早く歩いてしまっていることが多いため、登山ペースについてはツアー客の方々の歩みを真似るのもよいと思います。どんなにゆっくり歩いても、確実に前に進めばいつの間にか山頂に着いているもの、ですからね^^。

なお、ツアーに参加しない場合、非常に難しいのは今回のような悪天候になった際の撤退判断だと思います。今回、山梨県警の方から脅された(=天候が悪化していく一方だから登るのは自己責任でと言われた)こともあり、引き際をどこにするのか、非常に迷いました。とはいえ、基本的には周りに登っている人がいるかどうかというのが一番の判断材料になります。今回の場合、本八合目で山頂まで行ってきたというツアー客がいたことと、雨が小降りになったことの二つで最終的な判断を下したのですが、こればっかりは本当に運なところもあります。(前回、山頂まで登っているときの経験が生きたところもあります。初回だったら無理せずに断念していたかも。)

ただ、どちらにしても確実に言えることは、装備品をきちんと整えていなければどうにもならないという点。今回は明らかに装備品に救われたところがあり、以前の装備だったら途中で断念せざるを得なかっただろうと思います。どんな天候になっても対応できるような装備品を揃えておくことの重要性を、今回初めて実感しました。安全マージンを大きくするためにも、とにかく装備品だけはきっちり備えてほしいと思います。いやホントに;;。

そんなわけで無事に二人で登頂に成功したのは 07:50 頃。登り始めたのが 03:40 頃なので、ざっと 4 時間ちょっと。初日が 3 時間半なので、トータル 7.5~8 時間ぐらいで登頂している計算です。14 年前のときは約 8.5 時間かかっているのですが、体力的には当時の方がよいはずなので、おそらくは天候と装備品の違いが大きいのでしょうね。

さて、頂上ではまずはお参り。せっかくなので何か買おうかとも思ったのですが、今一つ食指が動くものがなかったり。なのでそのまま山小屋へ。冷静に考えてみると、さっきまで歩くことすら億劫だったのに、山頂に上がるとそれなりに動けてしまうのが不思議です^^。山小屋は 2 軒あるのですが、うち 1 軒がお休み。聞いてみたところ、発電機が故障したらしく、開けるに開けられないのだとか。山頂だとそうそう簡単に修理できないだろうし、これは大変ですね;。一軒しか開いてないので、夜明けのときは混雑しちゃってどうにも大変だったそうですが、我々が訪れた 8 時過ぎにはもうかなり空いてました。

甘酒をいただきつつ、少しお店の人と話し込んだところ、今年は前線の滞留がおかしかったらしく、8 月中は霧の日がほとんどだったとか。御来光も望むべくもなく、今年は割と残念なシーズンだったのかもしれません。濃霧ということもあってお鉢巡りや剣ヶ峰も断念。結局、頂上に 1 時間ほど滞在し、膝サポーターとスパッツを身に着けてから下山開始。ちょうど 9 時に下山を開始したのですが、ここからが地獄の始まりでした....;

頂上からの下山道は砂礫に覆われたジグザグ道なのですが、歩き始めたらあっという間にノドがガラガラに。おそらく火山灰のせいなのでしょうが、フェイスマスクでは火山灰を防ぎきれないようで、きちんとマスクをしておけばよかったと後悔;。

工事しているせいなのか、14 年前の記憶と比べて下山ルートがかなり違う気がしましたが、いずれにしても須走の方に抜ける場所を間違えないようにしつつ、ゆっくり下山。上の写真をちょっと行ったあたりで右方向へ逸れると須走ルートへ。正直、吉田口への下山はただのジグザグ道を降りていくだけなのでつまらない → 須走ルートの方が楽しいだろう、と思ったのですが、今から思えばこれが失敗でした……;。

1 時間半ほど下山し、本七合目の見晴館を超えると下山道が分岐。須走ルートの方が景色が多様なので下山は楽しい……のですが、この辺から雨と霧がえらいことに;。

濃霧のおかげで視界はせいぜい 10m 程度。しかも恐ろしいことにこのルート、ロープがきちんと張られていないんですよ;。どこが下山道かはっきりしない上に、下山している人が物理的に少ない。ふと気づいたときには回りに誰もいない状況になり、

いやおいこれどう見ても遭難一歩手前だろう;;。

というかこれどーするの?;; 状態に;;。っつーか標識ぐらい立てておいてよ、状態;;。

かといって今さら登って戻るわけにもいかず、足元にわだちが残っているかどうかを見つつ、とにかく注意しながら少しずつ降りていくしかなかったわけなのですが、いやはや結構神経使いました;。そしてさらに 1 時間ほど降りると、いよいよお楽しみの砂走りが!

どんな感じなのかは YouTube などを見ていただくのがよいと思うのですが、火山灰による深い砂地が続く道を、大股でずりずりと一気に駆け下りていくというもの。イメージとしては雪の斜面でずるずると滑って降りていくような感じなのですが、慣れるとかなりの速度で降りていくことができるので非常に楽しいのですよ^^。

……が、ここに来て問題発生。嫁の方が足と膝の痛み&体力落ちのためにまともに砂走りができず。私の方は膝のサポーターが効いたためかほとんど膝へのダメージがなかったのですが、嫁の方がアウトとは;。登りは嫁が先行したものの、下山では私の方が先行する形になり、砂走もあまり無理をせずゆっくり下山。……まあ、砂走りで思いっきり走り続けられるかというと、結局は酸素不足で息が上がるのでそんなに走れないんですけどね^^。

そして徐々に降りてくると、いきなりルートは森の中へ。森を抜けると霧も薄くなり、そこに壮大な景色が^^。

おお、なるほどこれは確かに気持ちがよい^^。あの味気ない下山道である吉田ルートとは全く違う景観で、ダイナミックな景色を見ながら下山するのは非常に楽しい……のですが、ここでさらなる問題が。

この道、どこまで続くんですか;;。

というかまるで距離標識がないのはどういうことなのかと小一時間;;。

吉田ルートの登山道では非常に細かく標識が立っていて、なおかつ距離や時間の目安がいたるところに書いてあるのでペース配分もできるし調整もしやすい。しかし須走ルートの方はロープもあったりなかったり、ルート標識もたまにある程度で、あったとしても距離や時間の表示は全くなし。この辺、吉田ルートの整備状況に比べると雲泥の差という印象。足を挫いている嫁の方は心も挫けた様子で;、残った気力を振り絞りながら疲れた身体にムチ打って少しずつ降りていきました。いやはやまさかこんなことになろうとは;。

そしてまったり 2 時間ほど降りていくと、ようやく砂払い五合目の吉野家という山小屋が。再びここで小休憩を取ったのち、さらに下山。山小屋の人はここから 30 分でバス停だよ~、と教えてくれたのですが、実際に下ってみるとこれがとんでもなくハード;;。土砂降りの雨の中、川のように雨が流れる下山道を降りていくのは本当に骨としか言いようが;。なにしろこんな道をひたすら降りていくのですよ;。

この辺になると嫁はもう完全に無口;;。とはいえ、このルートは登山している人たちがそれなりに慣れているのか、それとも人が少ないためなのか、よく声をかけてくれる。山の状況をちょっと話したりとか、そういうコミュニケーションは気持ちがよいですね。満身創痍で下山しきったのは 14:30 頃。30 分といわれた最後の場所を降りるのには 1.5 時間ほどかかっており、トータルで下山にかかった時間は 5.5 時間でした。標準下山時間が 4 時間ぐらいなので、状況を考えればまあまあの成績といったところではないかと^^。

下山しきったところでいきなり小屋の人に捕まって驚きましたが;、どうもここは小屋が 2 軒並んでいて競ってるみたいですね^^。かなり親切にしていただいて、砂走の砂を落としてもらったり飲み物をいただいたりとちょっと申し訳ないぐらいでした。さすがに下界ということもあって、メニューもかなり充実。お腹に優しい山菜蕎麦ときなこもちをチョイス。いや~、ごちそうさまでした^^。

ちなみに帰りですが、路線バスが 1~2 時間に一本ぐらいのペースで出ているので、御殿場まで出て、そこからロマンスカーで新宿まで移動。16:20 のバス → 17:15 御殿場、17:56 → 19:36 新宿到着なので 3 時間程度。渋滞に巻き込まれるリスクがない上にロマンスカーの乗り心地もよいので、吉田口の高速バスよりラクかもしれません。登山靴の中が水浸しでえらいことになってましたが;、いやはや無事に下山できてよかったですよ、ええ^^。

さて、写真が豊富にあるのはここまで;。ここからは写真少な目の文字ばっかりレポートでお届けします;。

さて、16:00 に夕食を取り、17:00 には就寝という感じで動いていたのですが、もともと 17:00 就寝というのは 0~1 時ぐらいに出発して山頂でご来光を狙おうという人たちに合わせたもの。自分たちは最初から山頂でご来光を見るつもりがなく、もっとゆっくり出発するつもりだったのですが、22~2 時ぐらいにかなりの雨音が。0~1 時ぐらいには予定通りツアーの方々が出発していったのですが、果たして大丈夫だったのだろうか……; 結局いろいろ騒がしくて、自分は 1 時間ぐらいしか眠れなかったのですが、嫁の方はしっかりよく寝ており、これは自分だけ落伍するかも;、と思いつつ、2 時半頃に活動開始。寝付けなかったとはいえ、8 時間近くも体を休めていれば、うとうとしているだけでもそれなりに体力も回復しますね。

下のフロアに降りて、その場で朝食として支給されたパンをかじりながら装備品を調整。雨が降っていることもあり、完全フル装備で宿を出ることになったのですが、こんな感じ。ただの怪しいオッサンです;。

ほとんどのサイトに書かれていないのですが、スキー用のゴーグルは強風や雨のときにはかなり重宝します。これがないと、横から吹き付ける雨や風があると非常につらい;。ゴーグル一個でかなりラクになるのでおすすめです。

# 後から聞いたら嫁の方はこのときちょっと気持ちが悪かったらしい;。

# とはいえちょっとは食べておかないと最後まで持たないので、結果的にはここで食事したのは正解でした。

とまあそれはともかく、深夜登山ということもあって念のためにフル装備(Tシャツ+Yシャツ+フリース+ダウン+レインウェア)で登り始めたのですが、しばらくすると暑さに耐えきれず;。結局、Tシャツ+Yシャツ+レインウェア装備に戻りました。実は夜中でもそんなに大きく気温は変わらないのですね。上の方に上がっていくと徐々に寒くなってくるので、そのときに追加で着込んでいけばよい感じ。

ただ、夜間登山は恐ろしく大変です。これは今回めちゃめちゃ痛感したのですが、岩場は足場をひとつひとつ確認しながら登っていく必要があるため、神経も使うし時間もかかる。白雲荘まで初日に高度を上げていればよかったのですが、太子館から白雲荘までは結構な岩場が続いているため、ここを登るのはかなり疲れました。雨が降っているとなおさらつらいですね;。

というわけで徐々に高度を上げていったのですが、8 合目途中の山小屋の前で腕章をつけた人に呼び止められることに。何かと思って聞いてみれば山梨県の警察で、防寒着をきちんと持っているかどうかとのこと。さらにここから先は天候が悪化する一方で回復する見込みもないので、登らないことをお奨めされることに;。え゛ー;、という感じなのですが、よく聞いてみると、特に低体温症が出るのがここから上とのことで、うっかり低体温症になったりすると本当に命にかかわりかねない;。ツアーガイドさんがいれば適切な判断ができるのでしょうが、少し時間帯を遅らせて登っていることもあり、まわりにあまり人がいないという問題も。

個人で登るのなら自己責任で、と念を押されるのですが、どうするのかの判断がとにかく難しい;。上の方の宿は空いていない可能性が高いので個人の人たちはここで考えた方がよいと言われ、山小屋で少し休ませてもらうことも考えたのですが、聞いてみたら 4~8 時の宿泊で 5000 円。そのまま下山する場合は明るさが回復する 5 時ぐらいまで待つことになるのですが、1 時間そこそこ待つのに 5000 円というのも微妙にもったいない;。加えて完全に降りることを決めたのならそれでよいのですが、自身で天候を調べている限り、朝方に一時的に天候回復の予報もあったので、そこまですぐに割り切ることもできず。山梨県の人はそういうけど、まだ山小屋もあるのでこのまま上の方に登ってみて、天候状況を見て臨機応変に判断する方向にしました。

元祖室から御来光館あたりは宿の密集地帯なので、仮にダメになっても折り返しの判断がしやすい。霧はまるっきりの状況だったものの、これから上がっていく人もやはり多くいるようで、騙し騙しあがっていくと、いつの間にか御来光館に。

ここが最後の山小屋なので、まさに point of no return。しかしこのタイミングで周りに状況を聞いてみると、意外に山頂まで行った人がいる様子。霧はひどいけれども小雨+無風に近い状況であることや、前回の登頂経験から十中八九これは登れるだろうと判断し、そのまま最後の山登りゾーンへ。御来光館の突破が 6:00 ちょうど、ここからは標準登山時間 80 分らしいのですが、でも自分はこんな感じでした;;。

いやこれただの疲れ切ったオッサンだろうと小一時間;;。

っつーか、この時点で嫁が割と体力に余裕がある様子なのにはちょっと参りました;。自分は写真なんてとても撮影できる余裕なんてなかったのですが;、嫁はつらいけれどもまあなんとかなる、という状況。……まああれだけ山小屋で寝てれば当然なのかもですが;。

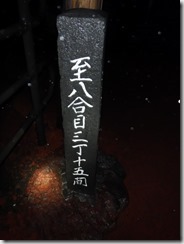

ラストの山登りゾーンは、どちらかというと体力よりも気力が求められる場所なのですが、とはいえ前回(快晴+強風)よりは圧倒的にラク。1.5 倍ぐらいのペースでは登れたような?^^ 前回のときには標識がなかったのですが、今回はきちんと標識が立っており、距離にしてたったの 600m。ここは騙し騙しでも一歩ずつ前に進むことだけ考えればなんとか登れてしまうんですよね。

というわけで、なんとか登頂成功ですよ~!

いや~、我々頑張った!(注:我々としてはw)

途中、思いっきり落伍しかけましたが;、それでもなんとか登頂に成功したので感動することひとしきり、ですよ~^^。

# 後から嫁に聞いたところ、いつ辞めようと言い出そうか悩んでいたらしい;;。

# 「本当に登れるとは思っていなかった」とのこと。

# 傍から見ていて、嫁は間違いなく登れるなと思っていたので、最悪途中から一人で行ってもらうことも

# 私は視野に入れてたのですが、この辺は一度登った経験があるが故の感覚ですね。

それにしても今回は、とにかく装備品に助けられました。前回はスキーウェアで登頂に臨んだのですが、きちんとしたインナー、ダウン、レインウェアを使うとこうもラクなのか、と。一点だけ失敗したのはありあわせで済ませた手袋。撥水加工をきちんとしていなかったこともあり、途中からは本当にずぶ濡れに。ずぶ濡れでもないよりは遥かによいのですが、脱着が大変なので写真撮影などがしにくかったり、水を取り出すのが大変だったりしました。途中からは嫁に頼ってしまったあたり、かなり申し訳なかったり;。これが 10 歳近い歳の差というものなのか、と;;;。

残念ながら天候には全く恵まれず、最後まで山頂からの眺めは全く得られませんでしたが、それでもやはり夫婦二人で立つ山頂というのは 14 年前とは全く違った味わいでした。なんとか頂上までたどり着けて本当によかったですよ、ええ^^。

ではまずは初日のレポートから^^。

まずは定番の高速バスで、新宿から富士吉田口の五合目まで移動。この高速バスはネット予約も可能でやはり便利。シーズン中であれば 1 時間に一本ぐらい走っているので都合のよい時間を選んで現地に向かうことができます。自分たちは 08:45 → 11:15 のバスで移動。日曜日ではありましたが、満席になっていたのには驚きました。

しかし 5 合目について降りてみるとびっくり;。なんという霧;;。山頂が見えないのは当然として、普通に視界 40m ぐらいしかないような……?; にもかかわらずこの混雑ぶりにも驚かされます。夏休みシーズンと土曜日を微妙に外したのにこの混雑ぶりとは;。

この時点で標高 2300m。すでに結構寒いので軽くレインウェアを羽織り、まずは身体を空気に慣らすためにゆっくり動きながら腹ごなしです。肉まんと富士山めろんぱん、どちらも割とイケてました。まだまだ下界なのでお値段もリーズナブル^^。

# でもいきなりゴミを引き取ってもらえなかったのには閉口しましたが;。お店で出たゴミぐらい引き取ってほしい……;。

いやはや、それにしても驚いたのは 5 合目の整備状況。登山用品店のモンベルまであるので、ここに来てから装備品買ってもなんとかなるんじゃないかという勢い。日本人で無茶な恰好をしている人はさすがにほとんどいないのですが、外国人となると観光感覚で来ている人も多いのか、とんでもない軽装で登ろうとしている人も少なくありません。こういうお店があるのは大切なのかもしれませんね。

というわけで、保全金 1,000 円を払って 12:00 過ぎぐらいに登山開始。結構な濃霧なのには参ります;。

吉田口から 20 分ほど歩くと登山口。空気に身体慣らすよう、そこからまったりと牛歩戦術で登っていきます。途中、雨も怖くなってリュックにレインカバーを装着。今のリュックはレインカバー標準装備で便利ですね^^。一時間とたたないうちに 6 合目到着。濃霧のために景色が全く見えないのが残念なところです。

この辺から若干霧が薄くなり、視界が開けてくることに。6 合目から 7 合目のところはジクザグの登山道を登っていくのですが、この辺は気を付けないとついついペースが上がります。割とツアー客も多いので、その人たちをペースメーカーにするとよいかも。

だんだんルートが混雑してきたのは 7 合目のあたりから。7 合目を超えるとロッククライミングになってくるので当然歩みが遅くなるのですが、登山客が多くて大渋滞に。以前はここまで混雑していなかったのでちょっと驚きました。渋滞になるとペース調整ができず、回りの人に迷惑をかけてしまうのですが、まあそうはいってもこの辺はコース幅がそんなに狭いわけでもないので、追い抜いてもらうのは割と容易です。

7 合目~8 合目は山小屋の密集地帯。前回は 8 合目~ 9 合目の真ん中あたりの宿である白雲荘に宿泊したのですが、今回は高山病を恐れて少し高度を下げた太子館に宿泊。この宿は 8 合目の入口のところにあり、吉田口からの全行程のほぼ真ん中に位置します。

結果論ではあるのですが、この選択はかなり失敗でした;。まず、岩場はもう少し上の白雲荘あたりまで続いているのですが、夜間にこの岩場を登るのは恐ろしく大変だということ。また昼 12 時過ぎぐらいから登山を開始しているのですが、15:30 には山小屋に到着してしまい、しかも体力はまだまだある;。騙し騙しでも白雲荘まで登ってしまった方が正解でした。

とはいえ、太子館自体はとてもいい山小屋です。おかずつきのカレーライスに加え、寝袋&枕、広めのスペース。樹のぬくもりが温かい山小屋で、お店の方々も非常に気持ちのよい方々ばかりでした。離して設置しているのか、発動機の音がしなかったのにもびっくり。半面、木材を伝わって音が結構響くところがあり、下の階の物音が上にかなり響きます。できれば扉の開閉は減らしてくれ~;、と思ったり。ようやく物音が静まったのは 9 時過ぎでちょっと参りましたが、嫁は横で余裕で寝てました……;。ホントにどこでもよく寝るなぁ、と;;。

今回、天候には恵まれない登山ではあったのですが、食事後にちょっとだけ見事な晴れ間が!

青空が見えたのは本当にこのときだけだったのですが、30 分とたたずにあっという間に再び霧の中へ。山の天気は変わりやすいといいますが、いやはやホントにそうなんですねぇ^^。

というわけで、突然ではありますが。

富士山行ってきました!

っていうかお前アホだろうと小一時間;;。

いやー、別に世界遺産登録されたから、というわけではなくて、もう一度登ってみたいと前々から思ってたんですよね^^。数年前に嫁をそそのかしてみたものの全く反応がなかったんですが、会社の向かいの席の先輩にそそのかされて登ってみようかという気になった様子。自分同様、全くの運動不足な嫁いわく「登れる自信がまるでない」という話だったわけですが、あの山は体力よりも気力が問題の山だったりするわけで。

とはいえ、富士山登山の準備を始めたのはコミケ直後の日曜日から;。そこから道具類を揃え始め、8/23 に鎌倉に装備品のテストを兼ねて軽くトレッキング。その後、8/31~9/1 のスケジュールで登山。新宿からバスで移動し、富士吉田口から登山して、須走口に下山……というルートだったのですが。

いやマジで大変でした;。

というか天候がちょっとでも違うとこうも登山が変わるものなのかと衝撃;。っつーかあやうく遭難しかけましたよ;;。

実際はこんな感じ;。周りに誰もいないし、どう見ても遭難一歩手前です;;。

今回もゆっくりペースで、登り 3.5 + 4.5h、下り 5.5h。天候不順の中、なんとか登頂には成功したものの、運が良かったとしか言いようがなかったりします;。仔細はこれからまとめる実況レポートに書きますが、ちょっとでも条件違ってたら登頂できなかっただろうなぁ;、と。

とはいえ、前回登山した 14 年前とかなり状況は変わっている、という印象も。当時以上に研究されつくしていて、条件が揃えばほぼ誰でも登れる山になっているように思います。登頂率のデータにはバラつきがあり、きちんとした統計はないんですが、だいたい 7~9 割程度とも。要点になるポイントはいくつかあるのですが、装備品をきっちり整えて高山病対策をし、その上で天候(風と雨)がおだやかなら、体力がない人でも健康な人なら十分登れる山。運動不足の自分でも全く問題なし……というか、体力よりも運次第、という気がします。

# それにしても改めて振り返ってみると、14 年前はよく登れたな、と;;。

# 以前書いた記事では軽く「17m/s のちょっと強めの風で」とか書いてるわけですが、

# おいおいそれって普通に飛ばされかねない風だよと小一時間(苦笑)。

# 当時はよく怪我せずに帰ってきたものだなぁと思ったり。

天候に恵まれなかったので、気持ちの良い景色が見られたわけでもなく、単なる苦行と化してしまいましたが、それでも山頂まで登れればよい思い出にはなります。ではでは、備忘録も兼ねてまったりと富士登山のレポートをまとめていきたいと思います^^。

なんすかこのアホなイベントはwww。

というわけで、Lv99 に到達していた金剛改二さんと無事にケッコンカッコカリ。や、正直金剛さんは放置でよいのですが、他のキャラが Lv99 になるのは相当先の話になりそうだし、万が一 Lv99 になったら課金アイテム使ってジュウコンカッコカリしちゃえばいいや、という判断で金剛改二さんとケッコンカッコカリしちゃうことに。や、ジュウコンカッコカリが 600 円でできるって安くね? みたいな(ぉぃこらw)。

……しかしまあ、世の中にはこんなアイテムまであるそうで、本気な提督な方々はすごいとしか言いようがw。フィギュアなどもたまに見かけますが、恐るべきクォリティに度胆を抜かれます。いや~、ホントすごいもんですね^^。

Recent Comments

└夏のこたつ

└ラスティ

└ラスティ

└まちばりあかね☆

└まちばりあかね☆

└夏のこたつ

└夏のこたつ

└夏のこたつ

└圭

└夏のこたつ

└ラスティ

└夏のこたつ

└あいうえお

└夏のこたつ

└ラスティ

└で・じ・くまっちゃ

└で・じ・くまっちゃ

└ハチ

└ぷりん

└夏のこたつ