というわけで、ついにこれが納品されました!

ASIAIR plus。納品待ちで 2 か月かかりましたが、いやー、これは想像以上にトンデモデバイスで素晴らしいです。電視観望がまさしく一変する超絶デバイスです。正直、お手軽電視観望の機材は間違いなくこれ一択で、これを使うために ZWO 社の CMOS カメラをチョイスしてもよい、と感じさせてくる一品です。

このデバイスの素晴らしいところは、これ 1 つで自動導入・プレートソルビング・ライブスタックができる、という点で、さらに複数台のタブレットやスマホをつないでビューワーとして利用できる、というのも凄い。最近話題の eVscope などと似たような仕組みが自前の機材で組めてしまう。ちなみに組み立て上げたシステムはこんな感じです。

組み立てに使った機材類は以下の通りです。

- 自動赤道儀部分

- 三脚(自前)

- AZ-GTi 単品 ※ ファームウェア書き換えで赤道儀モードを利用できるようにする必要あり

- AZ-GTi USB-シリアル変換ケーブル ※ なくてもよいが、あった方が動作が安定する

- スカイメモ S・SW 用 微動雲台

- M8 交換ネジ ※ スカイメモ微動雲台の添付の締めネジだと AZ-GTi がぶつかるので、頭の小さいネジに交換する必要あり

- KYOEI AZ-GTi用20φウェイトシャフト200mm + ビクセン バランスウェイト ※ 搭載する鏡筒などの機材によって要否が変わる。Sky Watcher P130 の鏡筒ならなしでも OK。

- CMOS カメラ

- ZWO ASI585MC

- Comet BP フィルター

- Zwo 2 "-1.25" フィルターアダプターリング ※ カメラを鏡筒に取り付ける際に、1.25" ではなく 2" で取り付けるため。P130 鏡筒 + ASI585MC の組み合わせの場合、1.25" で取り付けてもピントは出せました。

- 鏡筒

- Sky Watcher P130 VIRTUOSO GTi の鏡筒 ※ 自動経緯台セットで安かったので購入しましたが、単品の N130PDS の方が良かったです。(デュアルフォーカサー搭載のためピント合わせがラク)

- 機器制御

- ASIAIR plus ※ AZ-GTi の側面に両面テープで固定してしまうとラク

- 小型 WiFi アンテナ (SMA 端子)

- 12V 5A AC アダプター

- Anker 521 Portable Power Station

- Polar Align Pro (iPhone アプリ)

合算してみたら結構な出費になっていたのはご愛敬ですが;、それでもこのお手軽さを経験してしまうと買ってよかったと思わずにはいられません。

撮影条件があまりよくなかった(若干雲が出ていた)のでそれほど綺麗に撮影できていないのですが、何が素晴らしいかというとそのお手軽さ。とにかく SharpCap + All Sky Plate Resolver で苦労していたプレートソルビングが ASIAIR では非常によく機能するので、天体の導入が非常にラクです。どれぐらいラクかというと、極軸合わせは、スマホを鏡筒の背中に乗せて、Polar Align Pro でだいたいの方向を合わせるぐらいで十分です。極軸合わせにかかる時間はせいぜい 10 秒ぐらい;。もちろんガチで天体撮影しようと思ったらぜんぜんダメでしょうが、ライブスタックでお手軽電視観望するにはこれで十二分です。

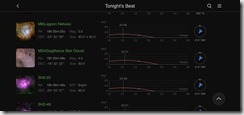

自動導入もよく出来ていて、メシエ番号を入れて GoTo(自動導入)するもよし、今日のおすすめ天体から選んで GoToするもよし、星図を出してそこから場所を選んで GoTo するもよし。

鏡筒が自動的に回転したのち、自動的に撮影 → プレートソルビングが実施され、最終的にターゲットが視界の中心に来るまでプレートソルビングを複数回繰り返して座標を追い込んでくれます。これが超便利。

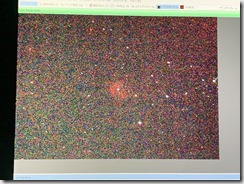

ターゲットを視界の中に入れたら、あとはライブスタック開始です。弱点らしい弱点はここだけで、ASIAIR のライブスタックは SharpCap のようにトーンカーブを調整する機能がないため、かなり白浮きしてしまいます。

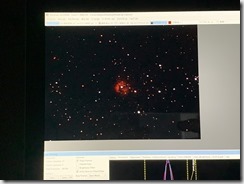

パソコンに取り込んでトーンカーブを調整すると以下のように割と綺麗な画像になるのですが、この画像調整がスマホやタブレットからではできないのがやや惜しいところ。しかし画像としては十分見られますし、他のお手軽さを考えればこれだけ見れれば十二分すぎる、という印象です。

実際にやってみてわかった Tips もいろいろあるので、つらつらと書き出してみるとこんな感じ。

- 経緯台/赤道儀

- AZ-GTi を利用する場合は赤道儀化が必須。(経緯台モード (altaz)での利用報告が Web 上(英語)にありますが、よくよく読んでみると他のソフトで制御しているだけで、ASIAIR からの制御は現状不可。) このため Virtuoso P130 の経緯台では ASIAIR は利用できません。残念。。。

- プレートソルビング

- 鏡筒(レンズ)の焦点距離については 0mm を指定しておけば OK。星の位置関係から自動的に方角と焦点距離を割り出してくれます。

- カメラ

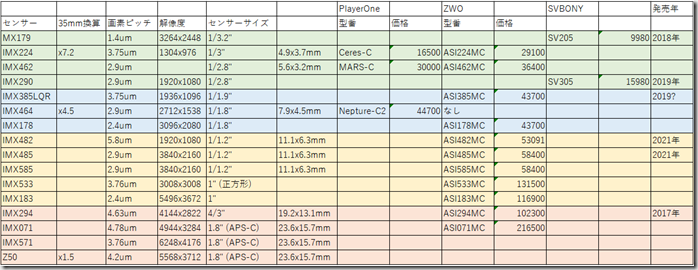

- ASIAIR のメリットの一つは Canon, Nikon の主要な一眼レフ・ミラーレスに対応していることで、センサーサイズも感度も圧倒的なので、対応している一眼レフ・ミラーレスの機種を持っているのであればこれを利用するのは一手です。例えば私が持っている ZWO 社の ASI585MC の場合、画素ピッチ 2.9μm、センサーサイズ 1/1.2” であるのに対して、Nikon Z50 だと画素ピッチ 4.2μm、センサーサイズ 1.8”と圧倒的なスペックを誇ります。問題なのはフィルターなしでは光害地の場合はまともに撮影できないこと。天体撮影用 CMOS カメラのようなフィルターがなかなかないのが厳しい……と思ったらそれほど高くない値段で光害カットフィルターがあるのか。。。今度試してみます(ぉ。

- ライブスタック

- ASIAIR はラズパイで作られているのでマシンスペック的にはやはり貧弱。ライブスタックは ASIAIR 内部で行われるのですが、例えば ZWO ASI585MC (3840x2160)でライブスタックすると 1 スタックあたりだいたい 2~3sec 程度かかります。ということは、撮像時間が同程度だとスタック処理が終わらないうちに次の画像が来てしまうわけで、このような場合だと撮像時間 5sec ぐらいがちょうどいい感じ。しかし Z50 のように解像度が上がるとスタックにも時間がかかるようになり、10sec ぐらいになると今度はAZ-GTi の自動追尾が間に合わず星像が点になりきらないという問題も。このあたりはバランスが非常に難しいです。

- 複数タブレットでの同時鑑賞

- ASIAIR は複数のタブレットやスマホを同時に接続し、ビュアーとして使うことができます。……といっても最大 2~3 台(どちらかちょっと不明)なのでものすごく使える、というほどでもないのですが;。仕組みは単純で、2 台タブレットが繋がっていると、それぞれに交互にライブスタック画像を送信するという仕組み。まあまあ便利です。

- 電源

- ASIAIR は電源として 12V ラインが必要で、100V コンセントからケーブルを引ける場所でない場合は電源確保が必要です。最初は充電池 10 本の直列駆動でなんとか動かそう……と思ったのですがやはりうまくいかず;。結局、災対用を兼ねて、Anker 521 Portable Power Station を購入することに。ところがこちらもシガーケーブルから電源を取ったところ挙動が不安定で、100V のところに AC アダプタを刺すことで安定稼働するようになりました。うーむ、謎。。。。

というわけでマンションの屋上に小1の息子を連れ出して星雲観察をしていたのですが、設置してから観測開始まで数分、そして画像を見ながらあれこれ話して次の天体を導入……を繰り返して、1 時間で 8 天体ほどさらっと観測。

自動赤道儀が、うにょ~んと首を回すのがカッコいいらしく、子供がかなり食い入って見てましたが、これぐらい設置と導入が簡単だと、退屈させずに子供と一緒に見られますね。決して綺麗な画像ではないものの、ライブ感はやはり楽しいですし、タブレットで見られるので手元で拡大していろいろ観察できるのも面白いです。もうちょっと大きな子供(小学校中学年~高学年ぐらい)なら自分で操作もできそうで、もうちょっと値段がこなれてきたら本当にブレイクしそうな感じですね。

_thumb.png)

_thumb.jpg)

b_thumb.jpg)

Recent Comments

└まちばりあかね☆

└通りすがり

└通りすがり

└ラスティ

└夏のこたつ

└夏のこたつ

└ラスティ

└ラスティ

└ラスティ

└ラスティ

└ラスティ

└ラスティ

└ラスティ

└ラスティ

└ラスティ

└ラスティ

└ラスティ

└ラスティ

└ラスティ

└ラスティ